근로자도, 실무자도 헷갈리는 것이 연차인데요. 연차 관련된 기준들이 상당히 많은데, 주위에서 들은 지식들이 뒤죽박죽 엉켜서 헷갈리는 이유가 가장 큰 것 같아요. 그래서 오늘은 연차수당을 계산하는 기준에 대해서 얘기하려고 합니다.

그럼 연차수당을 계산하기 위해서 필요한 것들을 먼저 알아야할텐데요. 크게 두 가지입니다. 통상임금, 연차개수입니다. 이렇게 보면 너무 간단하죠? 두 가지만 알면 되는데, 왜 이렇게 헷갈릴까 싶기도 한데요. 이 두 가지가 사실 굉장히 복잡하고 어렵습니다. 그래서 간단히 도출이 안되는 것 같아요. 오늘 포스팅에서는 두 가지 모두를 다룰 예정인데요. 먼저 연차개수부터 얘기해볼게요.

연차개수(회계년도)

연차개수는 크게 회계년도기준, 입사일기준 두 가지로 산정하는데요. 대부분의 회사가 회계년도 기준을 가지고 있기에 회계년도 기준 먼저 설명드리겠습니다.

회계년도 기준 연차개수 산정은 쉽게 말해서 전 직원 모두 1월 1일 입사자로 가정하고 연차를 부여하는 것입니다. 12월 31일 기준으로 잔여 연차를 정산하고, 다음해 1월 1일 기준으로 새로운 연차를 생성합니다. 그러니까 매년 1월 1일부터 12월 31일까지 연차를 지급하고, 사용하고, 정산하는 방식입니다.

연차는 원래 본인이 입사한 날짜를 기준으로 생성이 되는데요. 이렇게 일괄적으로 적용하면 궁금증이 생기실 겁니다. 입사일이 1월인 사람은 상관이 없겠지만, 나머지 사람들은 어떻게 되는거지? 라고 말이죠.

1월 입사가 아닌 사람들은 연차가 늘어나는 시점이 1년씩 밀리게 됩니다. 물론 퇴사시점에 다시 정산하기 때문에 손해라고 볼 순 없지만, 당장 연차가 덜 발생하는 것은 맞습니다.

그런데 머리 아프게 생각할 게 없는 것이 연차개수를 계산해주는 프로그램이 너무 많아요. 이것저것 따지기 싫고, 내 연차개수만 궁금하다 하시는 분들은 연차개수 계산기 사용해보시면 됩니다. 제가 아래 링크 걸어놓을게요.

연차개수(입사일)

입사일을 기준으로 하는 회사들은 많이 없지만, 소규모일수록 입사일, 입사월 기준으로 연차수당을 지급합니다. 원래 입사일을 기준으로 연차수당을 계산하고, 지급하는 것이 맞습니다. 회계년도 기준은 기업의 편의상 생겨난 방법일 뿐이며, 결국 원칙은 입사일입니다. 따라서 퇴사할 때는 대부분 입사일을 기준으로 재정산하여 연차를 더 받거나 할 수 있습니다.

입사일을 기준으로 하는 연차개수 산정은 매우 간단한 편인데요. 매년 본인이 입사한 날짜에 연차가 생성되는 것입니다. 예를 들어, 7월 1일 입사자라고 하면 매년 7월 1일에 연차가 생성됩니다. 매년 6월 30일은 연차를 정산하는 날이 되겠지요.

실무자 입장에서 이 방법의 단점(?)이라고 한다면, 일이 많다 입니다. 모든 직원의 입사일, 입사월이 다를 것이므로 매월 급여작업할 때, 연차수당을 계산해줘야하는 번거로움이 있기 때문에 일정 규모 이상의 회사에서는 대부분 회계년도 기준으로 연차를 정산, 생성하고 연차수당을 지급하는 것입니다.

통상임금

연차수당 계산에서 통상임금이 쓰이는 용도는 시급산출입니다. 일반적으로 보면 시급의 기준은 통상임금인데요. 통상임금이란 매월 일정한 금액을 지급받는 혹은 예상되는 금액을 통상임금이라고 합니다. 물론 그 통상임금에 대해서는 의견들이 많지만, 대법원 판례로 점점 상식적으로 정해지고 있는 단계인 것 같습니다.

아무튼 오늘은 통상임금에 대해 이야기를 나누려던 것이 아니라, 연차수당 계산에 쓰이는 통상임금에 대해서 이야기한 것이기 때문에 이쯤해두고, 원래 하려던 이야기를 계속해보겠습니다.

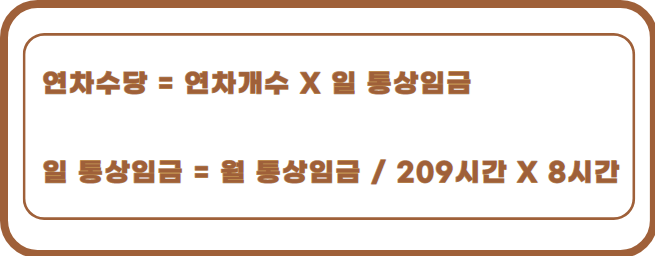

보통 주 40시간 근무하시는 분들이 많기 때문에 209시간을 기준으로 설명하겠습니다. 본인의 월급여명세서에서 통상임금을 산정하고, 그 통상임금을 209시간으로 나눠줍니다. 그러면 시급이 나오는데, 시급에 곱하기 8시간을 하고, 연차개수를 곱해주면 연차수당이 나옵니다.

댓글